Medizin

Nr. 4 • April 2014

11

Sichelzellkrankheiten

Epidemiologie

In Deutschland leben 2013 schät-

zungsweise 1000–1500 Kinder und

Erwachsene mit Sichelzellkrankheit,

überwiegend in industriellen Bal-

lungsgebieten und Städten wie Berlin,

Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Mün-

chen, Frankfurt. Die mediane Lebens-

erwartung von Patienten mit homo-

zygoter Sichelzellerkrankung (HbSS)

beträgt zwar 40–50 Jahre, ihr Leben

ist aber durch eine erhebliche Morbi-

dität gekennzeichnet [11].

Pathophysiologie

Das infolge einer Mutation im β-Glo-

bin-Locus auf Chromosom 11 verän-

derte Hämoglobin S (HbS) beeinflusst

Form, Oberflächeneigenschaften und

Lebensdauer der Erythrozyten und ist

somit die Basis der drei Phänomene,

welche die Erkrankung kennzeichnen:

Vaso-Okklusionen in allen Organen,

hohes Infektions-Risiko durch die

funktionelle Asplenie (Folge der Vaso-

Okklusionen) und chronische hämo-

lytische Anämie. Vaso-Okklusionen

entstehen durch ein komplexes

Zusammenspiel von veränderten

Erythrozyten, Endothelverletzungen,

Plasma-Proteinen, Thrombozyten

und Granulozyten. Im Knochenmark

ablaufende Vaso-Okklusionen mani-

festieren sich als Schmerzkrisen.

Diagnose

Zur optimalen Betreuung der Patien-

ten ist es unerlässlich, eine präzise

Diagnose zu stellen. Die Diagnose

wird durch eine Hb-Analyse gestellt.

Neben der am häufigsten vorkom-

menden homozygoten Erkrankung

HbSS gibt es die compound-hetero-

zygoten Formen HbS-β-Thalassämie,

HbSC, HbSD, HbS Lepore, HbSOArab,

die sich erheblich in den klinischen

Ausprägungen unterscheiden. Diese

Formen der Erkrankung entstehen

dadurch, dass von einem Elternteil

die HbS-Anlage, vom anderen eine

der anderen relevanten β-Globin-

Mutationen, wie z.B. HbC, vererbt

wird. Sehr häufig, vor allem in Zen-

tralafrika, ist die Koexistenz einer

HbSS-Homozygotie mit einer α-Tha-

lassämie. Heterozygote HbS-Träger

sind asymptomatisch mit einer Aus-

nahme: ca. 4% der HbS-Träger

entwickelt eine schmerzlose Makro-

hämaturie durch Papilleninfarkte. Die

HbS-Heterozygotie verändert das

Blutbild nicht.

Klinik

Zur Behandlung von Patienten mit

Sichelzellkrankheit wurden vom

Sichelzell-Informationszentrum für

Deutschland ein Leitfaden und von

der Deutschen Gesellschaft für Häma-

tologie und medizinische Onkologie

(DGHO) eine Leitlinie herausgegeben

[8, 9].

Akute Komplikationen

Die häufigste Krankheitsmanifesta-

tion sind

Schmerzkrisen

, die bei

Erwachsenen in Becken, Sternum,

Wirbelkörpern, Rippen und gelenk-

nahen Anteilen der langen Röhren-

knochen lokalisiert sind. Sichelzellpa-

tienten müssen sowohl Schmerzmit-

tel der Stufe I (Novaminsulfat, Ibupro-

fen) als auch der Stufe II (Tramadol)

zur Hand haben, um Schmerzkrisen

primär zu Hause beherrschen zu kön-

nen. Außerdem müssen sie über die

wichtigsten Faktoren, die Schmerz-

krisen auslösen können, informiert

werden: Schwimmen in kaltem Was-

ser, Dehydrierung, Alkohol, Rauchen.

Häufige Schmerzkrisen sind eine

Indikation zur Behandlung mit

Hydroxycarbamid.

Die zweithäufigste Ursache stationär-

er Aufnahmen ist das

akute Thorax-

Syndrom (ATS)

, das durch Fettem-

bolien aus dem Knochenmark oder

Infektionen entstehen kann, aber

auch durch Überwässerung und

Hypoventilation bei schlecht über-

wachter Schmerztherapie [17]. Klini-

sche Zeichen eines ATS sind: Thorax-

schmerzen, Fieber, Tachypnoe.

Sichelzellpatienten haben ein sehr

hohes

Sepsis-Risiko

durch Pneumo-

kokken und (v.a. im Erwachsenenal-

ter) durch gramnegative Keime.

Impfungen gegen Pneumokokken

(z.B. PCV-13, PSV-23) sowie jährlich

Influenza (das Influenza-Virus macht

die Mukosa durchlässig für Pneumo-

kokken) werden empfohlen [10].

Milzsequestrationen

(plötzliches

Versacken eines Teils des zirkulieren-

den Blutvolumens in der Milz)

ereignen sich bei Patienten mit HbSC

bzw. HbS-β-Thalassämie bis ins

Erwachsenenalter [12]. In den meis-

ten Fällen ist eine einmalige Transfu-

sion notwendig.

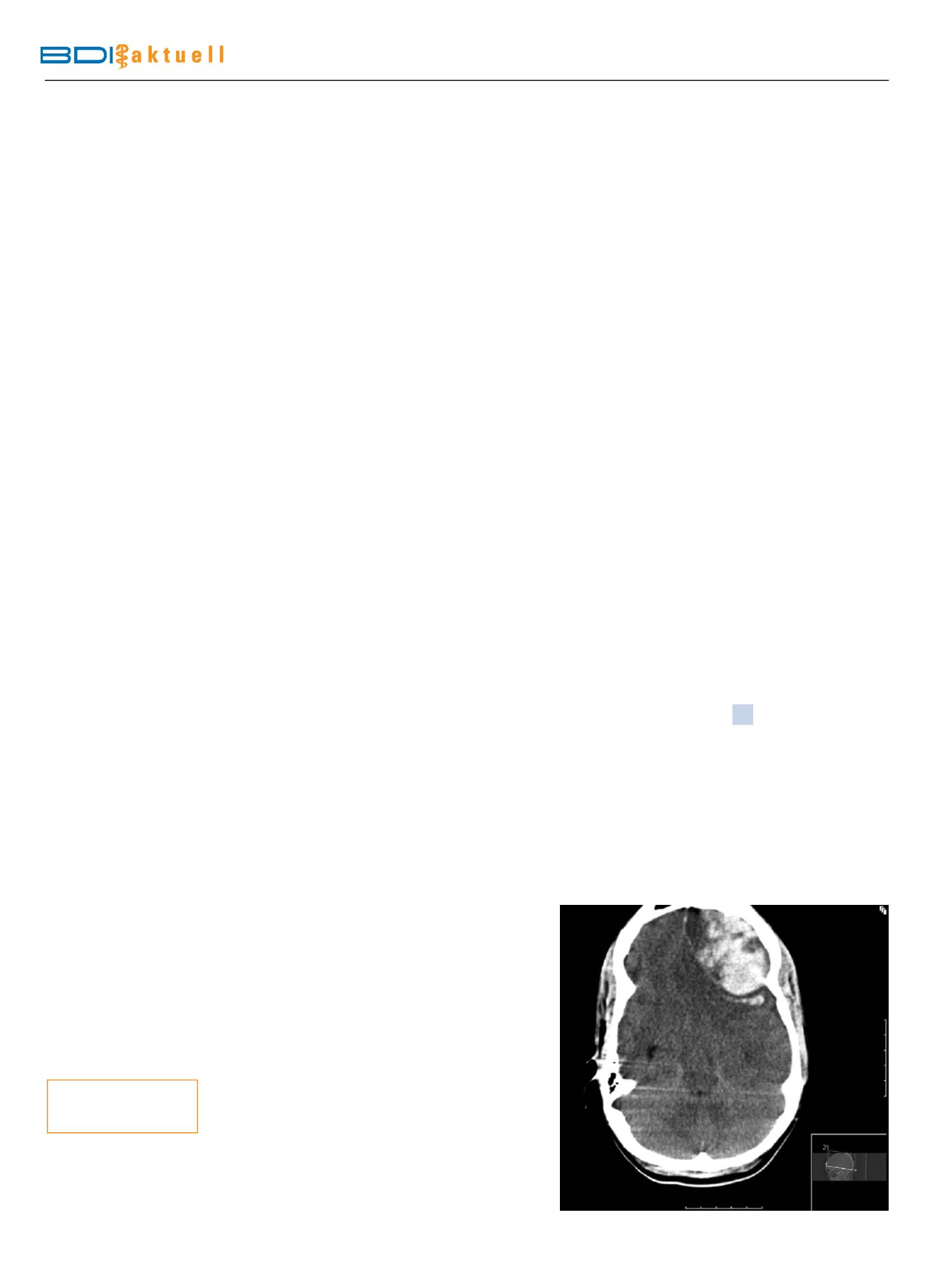

Akute ZNS-Ereig-

nisse

sind ab der 3. Dekade über-

wiegend ZNS-Blutungen (Abb. 1).

Ab dem 40. Lebensjahr werden ZNS-

Infarkte wieder häufiger. Nach einem

ZNS-Infarkt ist ein chronisches Trans-

fusionsprogramm indiziert um weit-

ere Infarkte zu verhindern.

Während einer Schwangerschaft kön-

nen sich bei Sichelzellpatientinnen

vermehrt Schmerzkrisen bzw. ATS

entwickeln, vor allem, wenn Hydroxy-

carbamid eingenommen wurde, das

in der Schwangerschaft abgesetzt

werden muss [7].

Chronische Probleme und Organschäden

Je älter Sichelzellpatienten werden,

desto häufiger haben sie, zusätzlich

zu den plötzlich auftretenden

Schmerzkrisen, chronische Schmer-

zen [2, 6]. Einige Ursachen können

gezielt angegangen werden: Deckplat-

teneinbrüche der Wirbelkörper (Phys-

iotherapie, Rückenschulung), aseptis-

che Nekrosen von Hüft- oder Hume-

rusköpfen oder gelenknahe Nekrosen

im Kniebereich (Anbohren der nekro-

tischen Areale). Bei Ausschluss dieser

Ursachen ist eine Dauermedikation

mit niedrigdosierten Retard-Opiaten

indiziert [1]. Bei chronischen Schmer-

zen ungewöhnlicher Lokalisation

(kleine Gelenke) muss an das Vor-

liegen einer zweiten Erkrankung wie

z.B. einer rheumatoiden Arthritis

gedacht werden [21].

Das häufigste chronische renale Prob-

lem ist neben der bei allen Sichelzell-

patienten vorhandenen Hyposthen-

urie die chronische glomeruläre

Nephritis, die sich durch eine Protein-

urie ankündigt. Sichelzellpatienten

haben wegen der hohen glomerulären

Filtrationsrate ungewöhnlich niedrige

Kreatinin-Werte und ein Kreatinin

von 0,8 mg/dl bedeutet bei ihnen

bereits den Beginn einer chronischen

Niereninsuffizienz.

Etwa 6–9% der älteren (> 40 Jahre)

Sichelzellpatienten haben einen pul-

monalen Hochdruck [16].

Viele Sichelzellpatienten, vor allem,

wenn sie über ethnische Grenzen hin-

weg transfundiert werden, entwick-

eln Antikörper gegen seltene Blut-

Untergruppen-Antigene, die weitere

Transfusionen problematisch bis

unmöglich machen, da keine passen-

den Konserven gefunden werden.

Besondere Beachtung verdienen

Patienten mit der Sichelzellkrankheit

HbSC. Bei ihnen muss ab dem 10.

Lebensjahr jährlich die Retina unter-

sucht werden, um eine proliferative

Retinopathie früh zu entdecken, mit

Laser-Koagulation zu behandeln und

die Patienten vor dem Erblinden zu

bewahren. Die bei Sichelzellpatienten

ungewöhnlich hohen Hb-Werte

(> 10 g/dl) stellen ein hohes Risiko für

Schwindel-Attacken, Hörstürze und

gehäufte Schmerzkrisen dar. In einer

solchen Situation bzw. vor Langzeit-

flügen (> 6 Stunden) sind Aderlässe

bei Patienten mit einem Hb > 11 g/dl

indiziert [15]. Bei HbS-β-Thalassämie-

Patienten kann sich bei Jugendlichen

oder Erwachsenen ein Hypersplenis-

mus mit Panzytopenie entwickeln.

Die Therapie der Wahl ist die

Splenektomie.

kurzgefasst

Sichelzellpatienten müssen

immer ausreichend Analgetika zu

Verfügung haben. Bei Thoraxschmer-

zen müssen sie stationär aufgenom-

men werden, um ein beginnendes

ATS nicht zu übersehen. Jedes Fieber

ungeklärter Ursache muss an eine

Sepsis denken lassen und entspre-

chend behandelt werden. Bei chroni-

schen Schmerzen sind aseptische

Nekrosen von Femur, Humerus und

Knien auszuschließen. Mindestens

jährliche Erhebung des Urinstatus und

Die Hämoglobinkrankheiten (Sichelzellkrankheiten und Thalassämien) sind weltweit die häufigsten erb-

lichen Erkrankungen. In Deutschland liegt die Häufigkeit der Trägerschaft in der Gesamtbevölkerung bei

4,5%, d.h. es gibt ca. 400 000 asymptomatische Träger dieser Erkrankungen [12]. Etwa 5 Millionen der

15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland kommen aus Ländern, in denen

Sichelzellkrankheiten und Thalassämien häufig sind (Tab. 1): Zentralafrika, Süd-Ost-Türkei, Mittlerer

Osten, Süd-Italien, Griechenland [18]. In Deutschland wissen die meisten Träger nicht um ihre Träger-

schaft, da es hier kein systematisches Screening gibt. Auch nicht bei der Erstuntersuchung einer Schwan-

geren aus einem Risikoland. Es sollte Routine werden, bei Schwangeren aus Risikoländern auf Thalassä-

mie oder Sichelzellkrankheit zu untersuchen und eine pränatale Diagnostik anzubieten, sollte der Partner

ebenfalls Träger sein [22]. In den Nachbarländern Deutschlands ist dieses Screening längst Routine.

Übersicht

Anämien und Hämoglobinkrankheiten

bei Patienten mit Migrationshintergrund

3 Blum RH, Carter SK, Agre K. A clinical

review of bleomycin – a new antineo-

plastic agent. Cancer 1973; 31: 903-914

4 Chen YB, Rahemtullah A, Breeden E et al.

Bleomycin-induced flagellate erythema.

J Clin Oncol 2007; 25: 898-900

5 Fernandez-Obregon AC, Hogan KP, Bibro

MK. Flagellate pigmentation from intra-

pleural bleomycin. A light microscopy

and electron microscopy study. J Am

Acad Dermatol 1985; 13: 464-468

6 Haas N, Vogt R, Sterry W. [Shiitake der-

matitis: flagellate dermatitis after eating

mushrooms]. Hautarzt 2001; 52: 132-

135

7 Hanada K, Hashimoto I. Flagellate

mushroom (Shiitake) dermatitis and

photosensitivity. Dermatology 1998;

197: 255-257

8 Jong SC, Birmingham JM. Medicinal and

therapeutic value of the shiitake

mushroom. Adv Appl Microbiol 1993;

39: 153-184

9 Kukla LJ, McGuire WP. Heat-induced

recall of bleomycin skin changes. Cancer

1982; 50: 2283-2284

10 Mahmoud BH, Eide MJ. Bendamustin-

induced "flagellate dermatitis". Derma-

tol Online J 2012; 18: 12

11 Maier T, Herzinger T. Linear dermatitis

due to shiitake mushrooms. Hautarzt

2007; 58: 1021-1022

12 Mak RK, Wakelin SH. Shiitake dermati-

tis: the first case reported from a Euro-

pean country. Br J Dermatol 2006; 154:

800-801

13 Moulin G, Fiere B, Beyvin A. [Cutaneous

pigmentation caused by bleomycin].

Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr 1970; 77:

293-296

14 Nakamura T, Kobayashi A. [Toxicoder-

mia cause by the edible mushroom shii-

take (Lentinus edodes)]. Hautarzt 1985;

36: 591-593

15 Tallon B, Lamb S. Flagellate erythema

induced by docetaxel. Clin Exp Dermatol

2008; 33: 276-277

16 Wang X, Xu X, Zhang L. Thermally

induced conformation transition of tri-

ple-helical lentinan in NaCl aqueous

solution. J Phys Chem B 2008; 112:

10343-10351

17 Ziemer M, Goetze S, Juhasz K et al. Fla-

gellate dermatitis as a bleomycin-speci-

fic adverse effect of cytostatic therapy: a

clinical-histopathologic correlation. Am

J Clin Dermatol 2011; 12: 68-76

C. Schummer 1 , Y. Winkler 2 , J. Tittelbach 1 ,

M.-O. Grimm 2 , P. Elsner 1

1 Klinik für Hautkrankheiten, Universitäts-

klinikum Jena

2 Klinik für Urologie, Universitätsklinikum

Jena

Korrespondenz

Dr. med. C. Schummer

Klinik für Hautkrankheiten,

Universitätsklinikum Jena

Erfurter Straße 35

07743 Jena

Telefon: 03641-937365

Fax: 03641-937364

eMail:

-

jena.de

,

Der Beitrag ist erstmals erschienen in der

Deutschen Medizinischen Wochenschrift

(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 84-

86). Alle Rechte vorbehalten.

Abb.1

Epi- und subdurale Blutung bei 19-jährigem Patienten mit Sichelzellerkrankung.