Medizin

Nr. 4 • April 2014

15

Trotz Fortschritten bei der Behandlung

bleibt die Mortalität beim akuten Myo-

kardinfarkt mit kardiogenem Schock

hoch. Die intraaortale Ballongegenpul-

sation ist die am häufigsten angewen-

dete Unterstützungsmethode seit fast

fünf Jahrzehnten. Aufgrund unzurei-

chender und widersprüchlicher Regis-

terdaten wurde das Verfahren jedoch

von den amerikanischen und europäi-

schen Leitlinien als Empfehlung herab-

gestuft.

Die IABP-SHOCK-II-Studie verglich

nach 1:1-Randomisierung von 600

Herzinfarktpatienten mit kardiogenem

Schock und leitliniengerecht optimier-

ter Behandlung (einschließlich früher

Revaskularisation) die zusätzliche

intraaortale Ballongegenpulsation mit

der Kontrollgruppe ohne diese Maß-

nahme. Dabei zeigte sich keine Verrin-

gerung der Mortalität nach 30 Tagen.

Thiele et al. berichten nun über die

Ergebnisse nach 6 und 12 Monaten.

Die Mortalität in beiden Gruppen

unterschied sich nach 6 und 12 Mona-

ten nicht signifikant. Nach 12 Monaten

waren 52% der Patienten mit Ballon-

gegenpulsations-Therapie und 51%

der Kontrollgruppe gestorben (relati-

ves Risiko 1,01; 95%-Konfidenzinter-

vall 0,86–1,18; p=0,91). Es fanden sich

keine signifikanten Unterschiede hin-

sichtlich Re-Infarkten, Schlaganfällen,

erneuter Revaskularisation oder

Implantation von Kardiovertern/Defi-

brillatoren. Die Lebensqualität, gemes-

sen mit dem Euroqol-5D-Fragebogen,

zeigte sich nach einem Jahr als mittel

bis gut und ohne Unterschied zwi-

schen den Gruppen. Auch Subgrup-

penanalysen ergaben gleichlautende

Ergebnisse. Als unabhängige Risikofak-

toren erwiesen sich Alter, Schlaganfall

in der Vorgeschichte, initiale Serum-

laktatkonzentration, Einschränkung

der renalen und mentalen Funktionen,

pH unter 7,36 und Linksschenkelblock

bei Aufnahme.

Fazit

Der Einsatz der intraaortalen Ballon-

gegenpulsation bei Infarktpatienten

mit kardiogenem Schock, die sofort

revaskularisiert werden, reduziert die

Sterblichkeit nach 12 Monaten nicht.

Die Lebensqualität der Überlebenden

war jedoch nach 6 und 12 Monaten

gut.

Kommentar zur Studie

In seinem Kommentar stellt Krischan

D. Sjauw von der Universität Amster-

dam fest, dass diese Studie die Emp-

fehlungen der amerikanischen und

europäischen Fachgesellschaften

untermauert, die die intraaortale

Ballongegenpulsation zu einer Grad

IIaB/IIbB-Empfehlung („kann angewen-

det werden“) zurückgestuft haben. Wo

keine Möglichkeit zur sofortigen

Revaskularisation bestehe, könne aber

die Gegenpulsation weiterhin eine

sinnvolle Ergänzung der systemischen

Thrombolyse sein, auch zur Überbrü-

ckung beim Transport in Zentren. Es

sei wichtig, Patientengruppen zu iden-

tifizieren, die von dem Verfahren pro-

fitieren können und solche, die gefähr-

det werden. Wegen der immer noch

unakzeptabel hohen Mortalität bei

kardiogenem Schock sollten auch noch

leistungsfähigere extrakorporale Herz-

Assistenzsysteme in dieser klinischen

Situation wissenschaftlich erprobt

werden.

Lancet 2013; 382: 1616–1617

Sponsoring: Die Studie wurde von

öffentlichen Institutionen finanziell

unterstützt.

Dr. med. Peter Pommer

Der Beitrag ist erstmals erschienen in der

Deutschen Medizinischen Wochenschrift

(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 309).

Alle Rechte vorbehalten.

Die intraaortale Ballongegenpulsation wird seit vielen Jahren bei

kardiogenem Schock zur Stabilisierung des Kreislaufs eingesetzt,

aber erst in den letzten Jahren wissenschaftlich evaluiert. Wie die

meisten Studien, kam die IABP-SHOCK-II-Studie zu dem Ergebnis,

dass die Methode die Mortalität kurzfristig nicht verbessert. Nun

berichten Thiele et al. über Langzeitergebnisse dieser Studie.

Lancet 2013; 382: 1638–1645

Kardiologie

Reduziert intraaortale Ballon-

gegenpulsation Mortalität nach

12 Monaten?

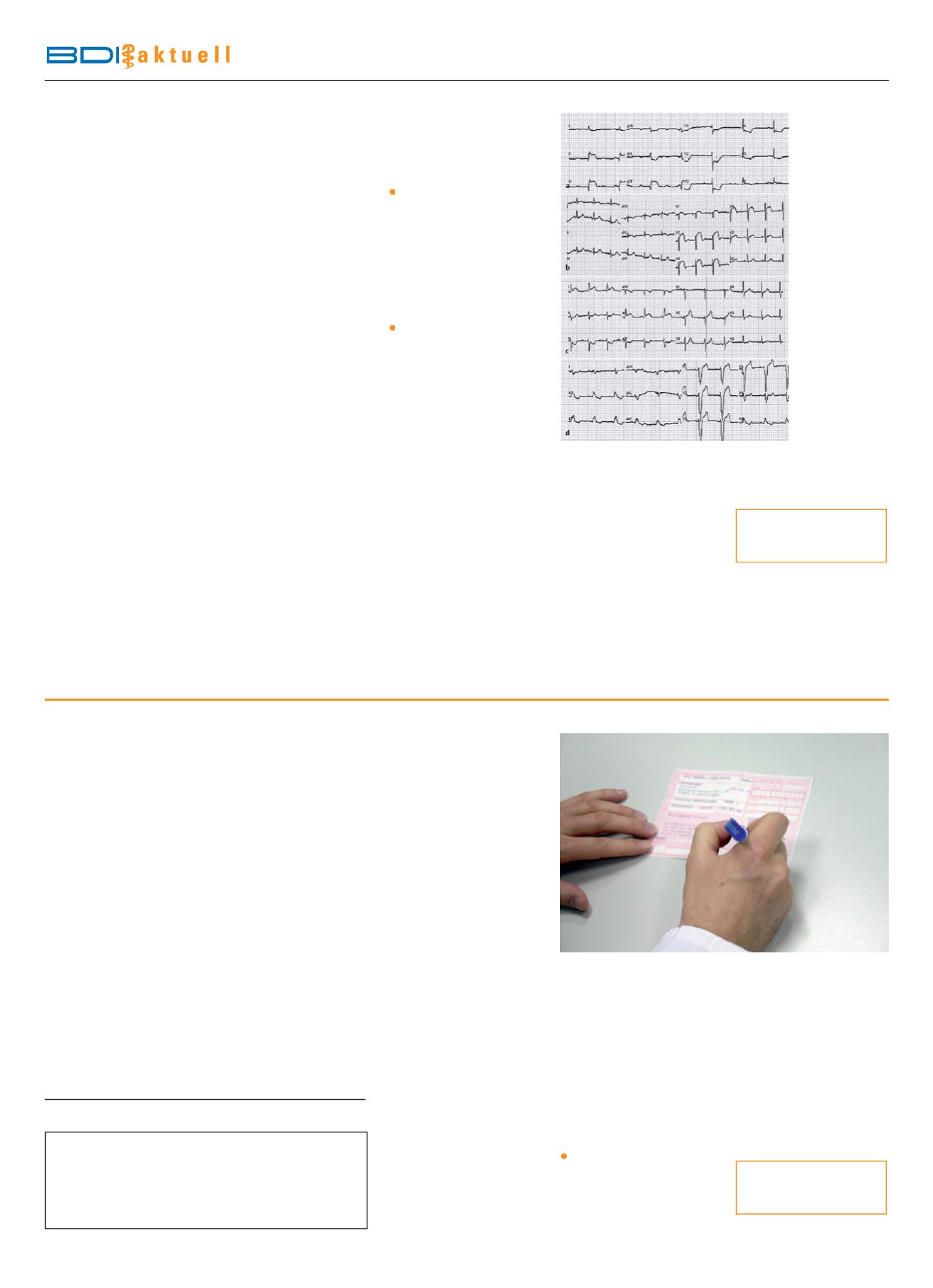

Typische EKG-Veränderungen beim akuten ST-Hebungsinfarkt

(Bildquelle: C.A. Kaiser, M.E. Pfisterer, S. 55 ff, aus Internisti-

sche Notfälle; herausgegeben von Ronald A. Schoenenberger,

Walter E. Haefeli, Jürg A. Schifferli, Thieme Verlag 2009).

Die Verwendung von Betablockern bei

Patienten mit chronisch obstruktiver

Lungenerkrankung (COPD) ist auf-

grund gefürchteter negativer Auswir-

kungen auf die Lungenfunktion limi-

tiert. Quint et al. untersuchten in

einer populationsbasierten Kohorten-

studie (England), inwiefern Betablo-

cker und der Zeitpunkt ihrer Ver-

schreibung Einfluss auf das Überleben

von Patienten mit COPD nach einem

Myokardinfarkt haben.

Die der Studie zugrunde liegenden

Daten stammen aus einem großen

nationalen Register (MINAP), welches

Krankenhausaufnahmen aufgrund

eines Myokardinfarktes oder anderer

akuter koronarer Syndrome aus allen

Kliniken in England und Wales erfasst,

und einer großen Datenbank (GPRD)

mit Daten von etwa 5 Millionen

Patienten aus ca. 625 Allgemeinarzt-

praxen in England. Insgesamt wurden

1063 Patienten mit COPD und Myo-

kardinfarkt in die Studie eingeschlos-

sen. Von diesen nahmen 586 (55,1%)

über den gesamten Studienzeitraum

nie Betablocker, 244 (23%) nahmen

einen Betablocker vor dem Auftreten

des Myokardinfarktes und 233 (21,9%)

erhielten Betablocker nach Klinikauf-

nahme aufgrund des Infarktes.

Die Patienten, bei denen ein Betablo-

cker während des Klinikaufenthaltes

aufgrund eines Infarktes verschrieben

wurden, zeigten einen eindeutigen

Überlebensvorteil (adjustierte Hazard

Ratio [aHR] 0,50; 95%-Konfidenzinter-

vall [KI] 0,36–0,69; p<0,001; mittlere

Nachbeobachtungszeit 2,9 Jahre).

Patienten, welche bereits einen Beta-

blocker einnahmen, hatten ebenfalls

einen Überlebensvorteil (aHR 0,59;

95%-KI 0,44–0,79; p<0,001). Es wur-

den vor allem kardioselektive Betablo-

cker rezeptiert – allen voran Bisopro-

lol (57,5%), gefolgt von Atenolol

(24,9%), Metoprolol (11,4%), Carvedi-

lol (3,6%), Nebivolol (1,0%), Proprano-

lol (2,1%) und Sotalol (0,5%). Todesfäl-

le aus kardialer und nicht-kardialer

Ursache traten bei Patienten, denen

während des Krankhausaufenthalts

ein Betablocker verschrieben wurde

etwa gleich häufig auf wie bei Patien-

ten, denen das Medikament während

dieser Zeit nicht verschrieben wurde

(49% bzw. 51%). In der Studie war die

Schwere der COPD, gemessen an den

GOLD-Kriterien, zwischen den Patien-

ten die einen Betablocker erhielten

und denen, die keinen Betablocker

einnahmen, gleich verteilt.

Fazit

Eine Therapie mit Betablockern ver-

bessert das Überleben von COPD-

Patienten nach einem Myokardinfarkt

signifikant, so die Autoren. Bei fehlen-

der Evidenz einer negativen Auswir-

kung auf die Schwere der COPD oder

vermehrte Exazerbationen sollte ein

Betablocker COPD-Patienten mit Myo-

kardinfarkt nicht vorenthalten werden.

Sponsoring: Die Studie wurde finanziell

nicht unterstützt.

Dr. med. Markus Escher

Der Beitrag ist erstmals erschienen in der

Deutschen Medizinischen Wochenschrift

(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 361).

Alle Rechte vorbehalten.

Patienten mit COPD haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre

Ereignisse und eine erhöhte Sterblichkeit nach einem Myokardin-

farkt. Betablocker senken effektiv das Mortalitäts- und Re-Infarkt-

risiko – vermutlich auch bei COPD-Patienten. Quint et al. haben

diesen Zusammenhang genauer untersucht.

BMJ 2013; 347: f6650

Pneumologie – Kardiologie

COPD: Senken Betablocker die

Mortalität nach Myokardinfarkt?

Quint et al. untersuchten unter anderem, welche Rolle der Zeitpunkt der Verschreibung

von Betablockern für das Überleben von Patienten mit COPD nach einem Myokardinfarkt

spielt (Quelle/Fotograf: Thieme Verlagsgruppe/Michael Zimmermann).

Medizin, Zahnmedizin-Studienplätze

deutschsprachig, ohne N.C./Wartezeit

Tel.: 0631/3104 2401

Fax: 0631/3104 2402 Euro-Matrix GmbH

– Anzeige –