Jeden Dienstag um 21:00 Uhr sehen

etwa 6 Millionen Fernsehzuschauer ei-

ne Serie mit dem Titel „In aller

Freundschaft“. Dahinter verbergen

sich Geschichten um Ärzte, Kranken-

schwestern und Pfleger – und um ein

Krankenhaus, das sich Sachsenklinik

nennt. Berichtet wird dabei auch über

Patienten und ihre Krankheiten. Sehr

authentisch werden deren Freud und

Leid sowie die medizinischen Eingriffe

zur Diagnostik und Therapie ins Bild

gesetzt. Auch der Krankenhausalltag

mit den üblichen Reibereien zwischen

den dort handelnden Personen und

natürlich auch ihre Beziehungskisten

werden dargestellt. Die Ärzte spielen

dabei eine zentrale Rolle.

Die hohen Einschaltquoten spre-

chen dafür, dass der Fernsehzuschauer

glaubt und hofft, dass auch in der

Wirklichkeit die Ärzte vergleichbar le-

ben und handeln. Es lohnt sich des-

halb, sowohl die einzelnen abgebilde-

ten Charaktere als auch die Hand-

lungsabläufe unter diesem Gesichts-

punkt zu analysieren.

Konflikte wie im richtigen Klinikleben

Ärztlicher Direktor ist Dr. Roland

Heilmann, der Nachfolger von Profes-

sor Gernot Simoni, der als ausglei-

chender gütiger älterer Kollege nur

noch vereinzelt auftaucht. Dr. Heil-

mann hat immer ein Ohr für die Nöte

seiner Kolleginnen und Kollegen und

für das übrige Personal. Konflikte gibt

es wie im richtigen Krankenhausleben

mit der Verwaltungsleitung, vertreten

durch Sarah Marquardt, die das Kran-

kenhaus unter rein ökonomischen As-

pekten führt und dabei auch vor

Tricksereien nicht zurückschreckt. Sie

ist die Gegenspielerin von Dr. Heil-

mann, der sich im Fernsehen meist

deshalb durchsetzt, weil er allein das

Wohl des Patienten im Blick hat.

In der Sachsenklinik gibt es zahlrei-

che Ärztinnen in Führungsposition.

Etwa Dr. Kathrin Globisch, sehr zuge-

wandt, aber auch ein bisschen streng

und Lea Peters, eine Hirnchirurgin.

Nicht vergessen darf man den ehrgei-

zigen und manchmal aufbrausenden

Dr. Philipp Brentano, der mit der

Oberschwester Arzu Ritter verheiratet

ist, die wiederum zwei Kinder unter-

schiedlicher Väter versorgt. Man sieht,

es geht menschlich zu. Die Ärzte sind

keine Halbgötter. Eine besondere Rol-

le spielt Dr. Rolf Kaminski, der Urolo-

ge und Belegarzt. Er ist distanziert,

leicht sarkastisch, zeigt aber dennoch

einen hohen Einsatz beim Patienten.

Die Geschichten laufen nach einem

bestimmten Schema ab. In der Regel

kommt ein Patient nach einem Unfall

oder mit einer unklaren Erkrankung.

Einer der Ärzte übernimmt ihn und

bleibt auf Dauer für ihn zuständig. Am

Ende geht natürlich alles gut aus.

Ärzte mit Ecken und Kanten

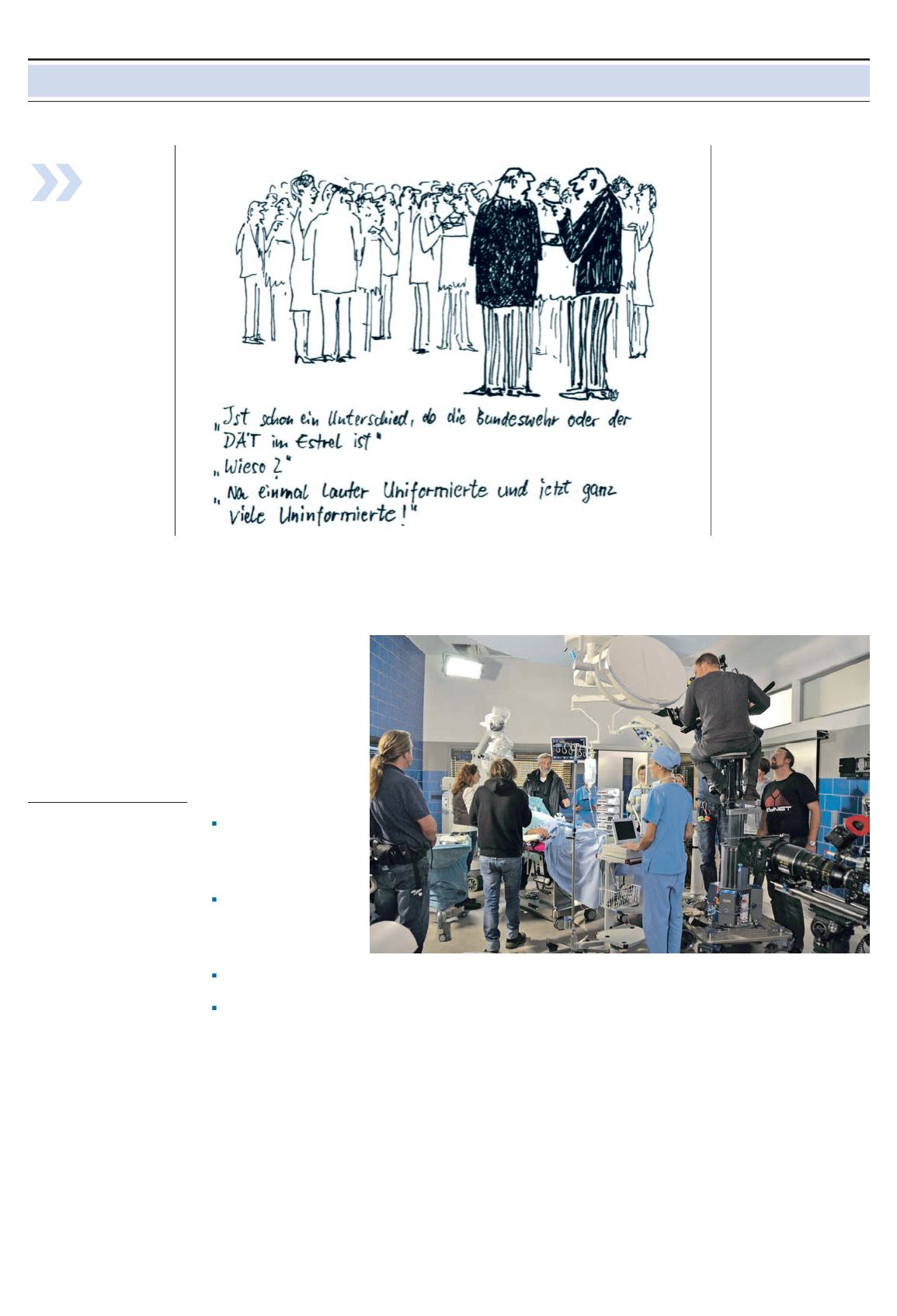

Die TV-Aufnahmen werden übrigens

von medizinischen Experten mitbe-

treut und die Eingriffe sehen deshalb

sehr lebensnah aus. Das hier vermittel-

te Arztbild kommt offensichtlich beim

Zuschauer gut an. Die Ärzte haben

menschliche Schwächen und unter-

schiedliche Charaktere. Sie sind aber

immer perfekt und einsatzbereit, wenn

es um die Patienten geht. Es fehlt auch

nicht an einem Schuss Selbstkritik.

Untereinander pflegt man eine flache

Hierarchie. Den autoritären Chefarzt

gibt es nicht. Jeder Einzelne ist für die

Betreuung seiner Patienten verant-

wortlich. Der ärztliche Direktor ist

mehr für den Organisationsablauf zu-

ständig und trotzt dabei den Ansprü-

chen der Verwaltung. Er verteidigt die

Interessen der Patienten gegenüber

den ökonomischen Vorgaben im Ge-

sundheitswesen.

Dieses Fernsehbild ist natürlich

idealisiert und hat im Vergleich zur

Wirklichkeit einige Lücken. So fehlen

die Ärzte in Weiterbildung, die sonst

das Heer der im Krankenhaus arbei-

tenden Ärzteschaft ausmachen. Die

Serie will offensichtlich vermeiden,

manche ärztliche Unsicherheit bei der

Entscheidung in diesem Sektor darzu-

stellen. Auch Triagesituationen sieht

man selten, der Patient steht immer im

Mittelpunkt. Übrigens: Privatpatienten

gibt es nicht.

Bei aller Kritik an der idealisierten

Darstellung dieser jüngeren Ärztege-

neration, mindestens einen dieser Ärz-

te wird sich der Zuschauer immer als

seinen Doktor vorstellen können. Die

Serie ist damit schon ein bisschen

„Reklame“ für den schönen Beruf des

Arztes und Werbung für unseren Be-

rufsstand.

Auch lange nach der

Schwarzwaldklinik sind

Arztserien noch immer

beliebt. Bestes Beispiel ist

„In aller Freundschaft“.

Seit 1998 läuft die Serie –

und wirbt dabei ganz

nebenbei für den schönen

Beruf des Arztes.

Die gespielte Welt der Klinikärzte

Die Kamera läuft für die nächste Szene im OP. Die Klinikräume sind detailgetreu eingerichtet.

© JENS HAENTZSCHEL

Von Dr. Hans-Friedrich Spies

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Die Fakten zur Serie

Die Arztserie

„In aller Freund-

schaft“ wird seit Juni 1998

gedreht und ist bei mittlerweile

über 700 Folgen angelangt. Ort

des Geschehens ist die fiktive

Sachsenklinik in Leipzig.

Drehort

ist jedoch keine Klinik,

sondern seit September 2001

sind es die Studios der media

city Leipzig. Vorher wurden die

Folgen auf dem Alten Messe-

gelände in Leipzig gedreht.

Die Serie läuft

immer Dienstag-

abend um 21:00 Uhr auf ARD.

Seit einem Jahr

gibt es zusätz-

lich mit der Vorabendserie

„In aller Freundschaft – Die

jungen Ärzte“ einen jungen

Ableger der Erfolgsserie,

Sendezeit ist Donnerstagabend

18:50 Uhr.

16

April 2016

BDI aktuell

Panorama

ZITIERT

Die Politik macht

Druck und das

zu Recht: Natürlich

brauchen wir eine

größere Durchlässig-

keit an den Sektoren-

grenzen. Aber das

kann nur sinnvoll

sein, wenn es mit

fairen Wettbewerbs-

bedingungen einher-

geht.

Dr. Andreas Gassen

,

Vorstandsvorsitzender der KBV, in seiner

Rede an die KBV-Vertreterversammlung

am 4. März 2016

AUFGEGRIFFEN

© PROF. DR. MED HARALD MAU

Mit einem falschen Tastendruck hat

die AOK einen Rentner in Sprock-

hövel (Nordrhein-Westfalen) für tot

erklärt. Die Folgen: Nachdem die

Krankenversicherung automatisch

die Rentenversicherung und die

Stadtverwaltung benachrichtigt hat-

te, erhielt die vermeintliche Witwe

ein Beileidsschreiben der Stadt und

der Rentner keine Rente samt Auf-

stockungsgeld mehr. „Es war ein

menschliches Versehen eines Mitar-

beiters“, sagte AOK-Sprecher Jens

Kuschel. „Er hat einfach die falsche

Taste gedrückt. Wir haben alles so-

fort rückabgewickelt.“ Für das

quicklebendige Paar gab es auch

noch Blumen.

Ähnliches war im Januar in ei-

nem Krefelder Klinikum passiert:

Eine Ärztin rief mitten in der

Nacht die Tochter einer Krebspa-

tientin an und unterrichtete sie

über den Tod ihrer Mutter. Doch

die Mutter lebte noch. Grund für

die falsche Todesnachricht war eine

Verwechslung.

(dpa)

Rentner

irrtümlich für

tot erklärt

AUCH DAS NOCH