Medizin

Nr. 3 • März 2014

10

Kasuistik

Anamnese

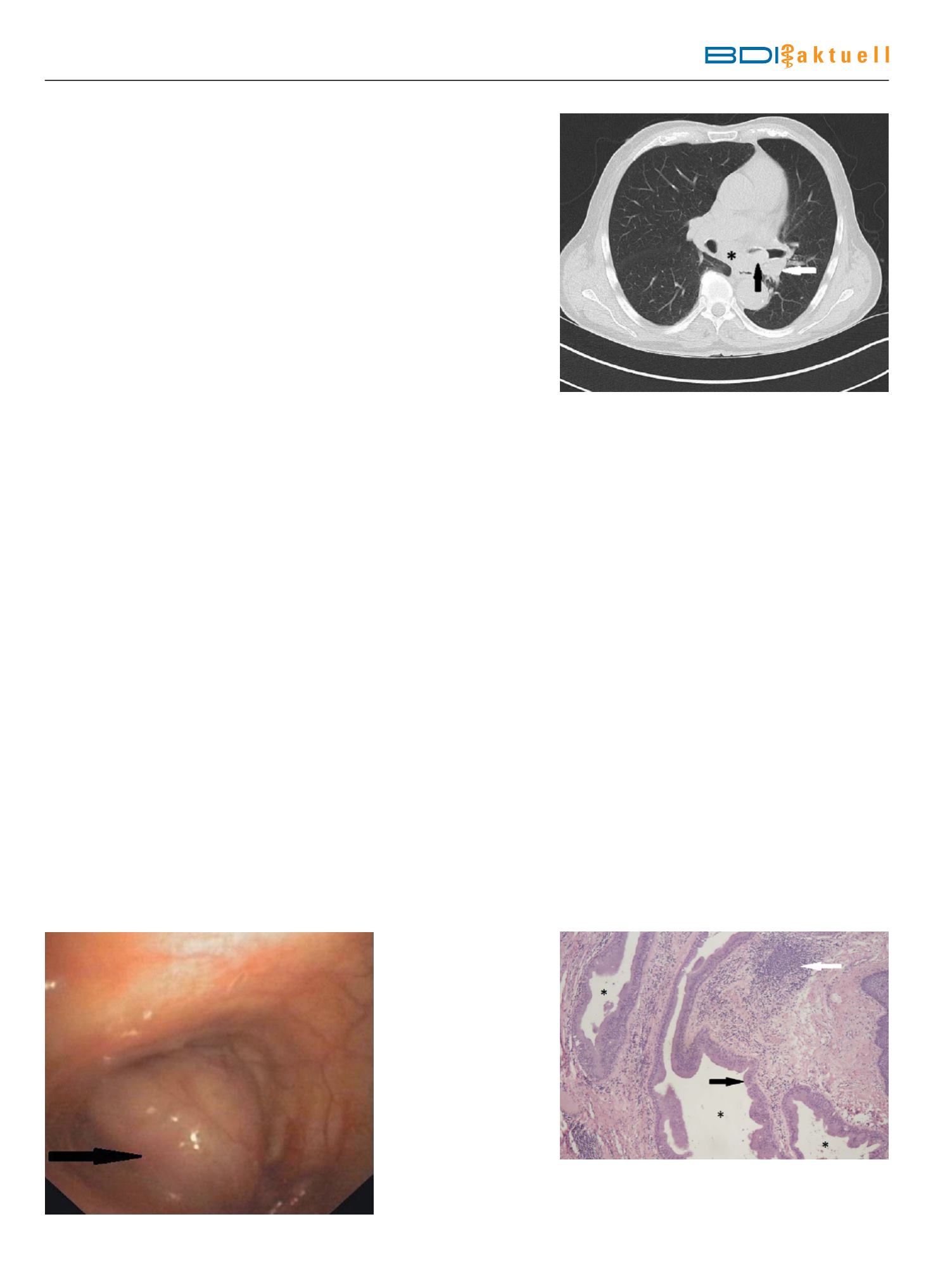

Der 82-jährige Patient wurde unserer

Klinik im Januar 2013 zur weiterfüh-

renden Diagnostik zugewiesen. Im

Computertomogramm (CT) des Tho-

rax (Abb. 1) war eine glatt begrenzte

stenosierende Raumforderung im lin-

ken Hauptbronchus mit begleitender

mediastinaler Lymphknotenvergröße-

rung und poststenotischer Peribron-

chitis nachgewiesenen worden. Der

Patient berichtete über Belastungs-

dyspnoe seit ca. 3 Wochen, die inner-

halb der letzten Tage nochmals deut-

lich zugenommen habe und zuletzt

auch bei leichterer Belastung auftrat.

Seitdem hätte er auch linksthorakale

Schmerzen. Gelegentlich bestand

zudem ein produktiver Husten mit

klarem, schwer expektorierbarem

Auswurf ohne Hämoptysen. Fieber,

Nachtschweiß und Gewichtsverlust

wurden verneint. Der Patient war seit

ca. 35 Jahren Nichtraucher; insgesamt

bestand ein Nikotinkonsum von ca.

2 Packungsjahren. In der Eigenanam-

nese waren eine stabile koronare Ein-

gefäßerkrankung und eine latente

Hyperthyreose bekannt.

Körperlicher Untersuchungsbefund

Patient in mäßigem Allgemein- und

mittlerem Ernährungszustand

(Größe 167 cm, Gewicht 68 kg, Body

Mass Index 24,5 kg/m², Blutdruck

130/80 mmHg, Puls 62/min, Tempera-

tur 36,2 °C) ohne Zeichen der kardio-

pulmonalen Dekompensation. Thorax

symmetrisch gebaut. Herzaktionen

regelmäßig und normofrequent.

3/6-Systolikum über dem Erb-Punkt

mit Fortleitung in die Arteria carotis.

Pulmo mit deutlich abgeschwächtem

Atemgeräusch ohne Rasselgeräusche

über der gesamten linken Lunge,

keine Klopfschalldämpfung, uneinge-

schränkte Atemverschieblichkeit.

Rechtsseitig unauffälliger Befund.

Übriger internistischer Untersu-

chungsbefund altersentsprechend

und unauffällig.

Klinisch-chemische Untersuchungen

Die Laboruntersuchung (einschließ-

lich Blutbild, Gerinnungsparametern,

Elektrolyten, Leber- und Nierenfunk-

tionsparametern sowie Laktatdehy-

drogenase) waren ohne pathologische

Befunde. Kapilläre Blutgasanalyse mit

Hypoxämie in Ruhe und kompensato-

rischer Hyperventilation (pH 7,48;

pO

2

72 mmHg; pCO

2

26 mmHg).

Ergänzende Untersuchungen

Elektrokardiogramm: Sinusrhythmus,

Herzfrequenz 57/min, AV-Block I. Gra-

des und linksanteriorer Hemiblock.

Ganzkörperplethysmographie: Leicht

erhöhter Atemwegswiderstand

(0,38 kPa × s/l) und intrathorakales

Gasvolumen (4,31 l) bei ansonsten

unauffälligen statischen und dynami-

schen Lungenfunktionsparametern.

Kein Hinweis für eine fixierte intrat-

horakale Stenose. Röntgenaufnahme

des Thorax in 2 Ebenen: Mediastinal-

verlagerung nach links. Kein Nach-

weis einer Mediastinalverbreiterung,

pulmonaler Infiltrate oder Rundherde.

Therapie und Verlauf

Zur weiteren Diagnostik und Akutthe-

rapie des stenosierenden Tumors

wurde eine starre Bronchoskopie in

totaler intravenöser Anästhesie durch-

geführt. Bei rechtsseitig unauffälligen

endobronchialen Verhältnissen fand

sich im mittleren Drittel des linken

Hauptbronchus ein der Schleimhaut

breitbasig aufsitzender gering vaskula-

risierter, blass weißer, kugeliger

Tumor, der den linken Hauptbronchus

vollständig verlegte (Abb. 2), jedoch

mit dem flexiblen Bronchoskop pro-

blemlos passierbar war. Die Segment-

bronchien des Ober- und Unterlap-

pens stellten sich unauffällig dar.

Zunächst wurde eine Zangenbiopsie

aus dem Tumor entnommen. Es ent-

leerte sich gallertartiges Sekret. Mit

der optischen Zange wurde der Tumor

schließlich in mehreren Schritten voll-

ständig entfernt. Insgesamt wurde

2,0 × 1,7 cm Gewebe entfernt. Eine an

der Tumorbasis aufgetretene Sicker-

blutung wurde mittels Laserkoagulati-

on zum Stillstand gebracht. Der

Patient wurde aufgrund der postste-

notischen Peribronchitis antibiotisch

behandelt (i.v. 3 × 1 g Ampicillin/Sul-

bactam), um einer invasiven Infektion

vorzubeugen. Nach unauffälligem

postinterventionellen Verlauf zeigte

sich in der 2 Tage später durchgeführ-

ten flexiblen Kontrollbronchoskopie

ein gut rekanalisierter linker Haupt-

bronchus ohne aktive Blutung an der

Absatzstelle.

Konventionell-histomorphologisch

war das Tumorgewebe aus komplexen

papillären Formationen mit Überklei-

dung durch ein zweischichtiges Epi-

thel aufgebaut. Dabei fand sich ein

luminales Zylinderepithel mit über-

wiegend onkozytärem Zytoplasma

und kleinen monomorphen basalstän-

digen Zellkernen (Abb. 3). Unmittelbar

unter dem luminalen Zylinderepithel

fand sich ein lückenlos nachweisbares

Myoepithel aus überwiegend kubi-

schen Zellen. Atypiekriterien ließen

sich weder im luminalen Epithel noch

im basalen Myoepithel nachweisen.

Das angrenzende stromale Bindege-

webe war ein überwiegend lymphozy-

täres Entzündungszellinfiltrat, wel-

ches gelegentlich lymphfollikelähnli-

che Strukturen ausbildete (Abb. 3). Bei

den immunhistochemischen Zusat-

zuntersuchungen zeigten die lumina-

len Epithelverbände eine kräftige

Expression von CEA (Carcinoembryo-

nales Antigen) mit Akzentuierung der

Expression entlang der luminalen Zell-

membran, während die basalständi-

gen Myoepithelien eine kräftige

nukleäre p63-Expression aufwiesen.

Aufgrund des typischen histologischen

und immunhistologischen Bildes

wurde die Diagnose „Sialadenoma

papilliferum“ gestellt.

Der Patient wurde nach der endosko-

pischen Tumorentfernung bei subjek-

tivem Wohlbefinden mit deutlicher

Verbesserung der Belastungsdyspnoe

entlassen. In der vorab durchgeführten

Röntgen-Thorax-Aufnahme war die

Mediastinalverlagerung vollständig

rückläufig. Bei der Nachuntersuchung

3 Monaten später wurde endoskopisch

erneut ein kleiner Tumor aus dem dis-

talen linken Hauptbronchus entfernt.

Histologisch fand sich neben unauffäl-

ligen gemischtzelligen Drüsen eine

mäßiggradige chronisch entzündliche

Infiltration. Nach 6 Monaten fanden

sich weder bildmorphologisch noch

endoskopisch Rezidiv-Hinweise.

Diskussion

Das Sialadenoma papilliferum ist ein

benigner Speicheldrüsentumor, der

erstmals 1969 von Abrams und Finck

beschrieben wurde [1]. Er macht

weniger als 1% aller duktalen Papillo-

me aus und geht am ehesten von den

exkretorischen Zellen der Speicheldrü-

senausführungsgänge aus [4]. Bisher

wurden weniger als 50 Fälle weltweit

beschrieben. Der Tumor tritt am häu-

figsten intraoral am Übergang vom

harten zum weichen Gaumen, der

Wangenschleimhaut, der retromolaren

Tasche, den Lippen, den Gaumenbö-

gen, den großen Speicheldrüsen und

dem Mundboden auf [3]. Selten findet

er sich auch in der Nasenhöhle [8],

dem Nasopharynx [6] und der Öso-

phagusschleimhaut [10, 13]. Bislang

wurden erst zwei weitere Fällen einer

endobronchialen Tumormanifestation

beschrieben [2, 7]. Der Tumor nimmt

im Bronchialsystem seinen Ausgang

von den kleinen submukösen Spei-

cheldrüsen der Bronchialwand. Wie

auch im hier präsentierten Fall, waren

die ausschließlich männlichen Patien-

ten über 50 Jahre alt, wobei unser

Patient mit 82 Jahren am ältesten war.

Im Gegensatz zu unserem Patienten

wiesen sie einen erheblichen chroni-

schen Nikotinabusus von etwa 100

Packungsjahren auf. Produktiver Hus-

ten und Dyspnoe waren in einem Fall

die führenden klinischen Symptome

[2], während im anderen Fall ein chro-

nischer Thoraxschmerz die weiterfüh-

rende Diagnostik veranlasste [7]. Der

hier vorgestellte Patient wies eine

Kombination der Symptome auf. Die

thorakalen Schmerzen lassen sich am

ehesten durch einen vermehrten Hus-

tenreiz erklären, da der zentrale exo-

phytische Tumor in allen 3 Fällen zur

Sekretretention mit einer begleiten-

den Entzündungsreaktion im Sinne

einer Pneumonie bzw. Peribronchitis

geführt hatte.

In der makroskopischen Differenzial-

diagnostik ist das gesamte Spektrum

benigner und maligner Lungentumo-

ren einschließlich Metastasen extrat-

horakaler Tumoren zu berücksichti-

gen. Das histologische Erscheinungs-

bild des Sialadenoma papilliferum ist

charakterisiert durch ein Nebeneinan-

der papillärer und glandulärer Struk-

turen sowie eine biphasische Epithel-

Benigne Tumoren machen weniger als 5% aller Neoplasien der unteren Atemwege aus [11].

Eindeutige bildmorphologische und endoskopische Charakteristika zur Differenzierung zwischen

benignen und malignen Tumoren existieren nicht, auch wenn Größe, Wachstumsgeschwindigkeit,

Berandung, Verkalkungsmuster, Strahlendichte, Vaskularisation und das Erscheinungsbild im

„narrow band imaging“ einen gewissen Anhalt geben können.

Kasuistik

Sialadenoma papilliferum – ein seltener

benigner endobronchialer Tumor

Abb.1

CT-Thorax ohne Kontrastmittel, Transversalschnitt. Glatt begrenzter stenosierender

Tumor im linken Hauptbronchus (schwarzer Pfeil) mit mediastinalen Lymphknotenvergrö-

ßerungen (*) und poststenotischem peribronchitischen Infiltrat (weißer Pfeil). Mit freund-

licher Genehmigung von Dr. U. Redlich, Institut für diagnostische und interventionelle

Radiologie, Klinikum Magdeburg.

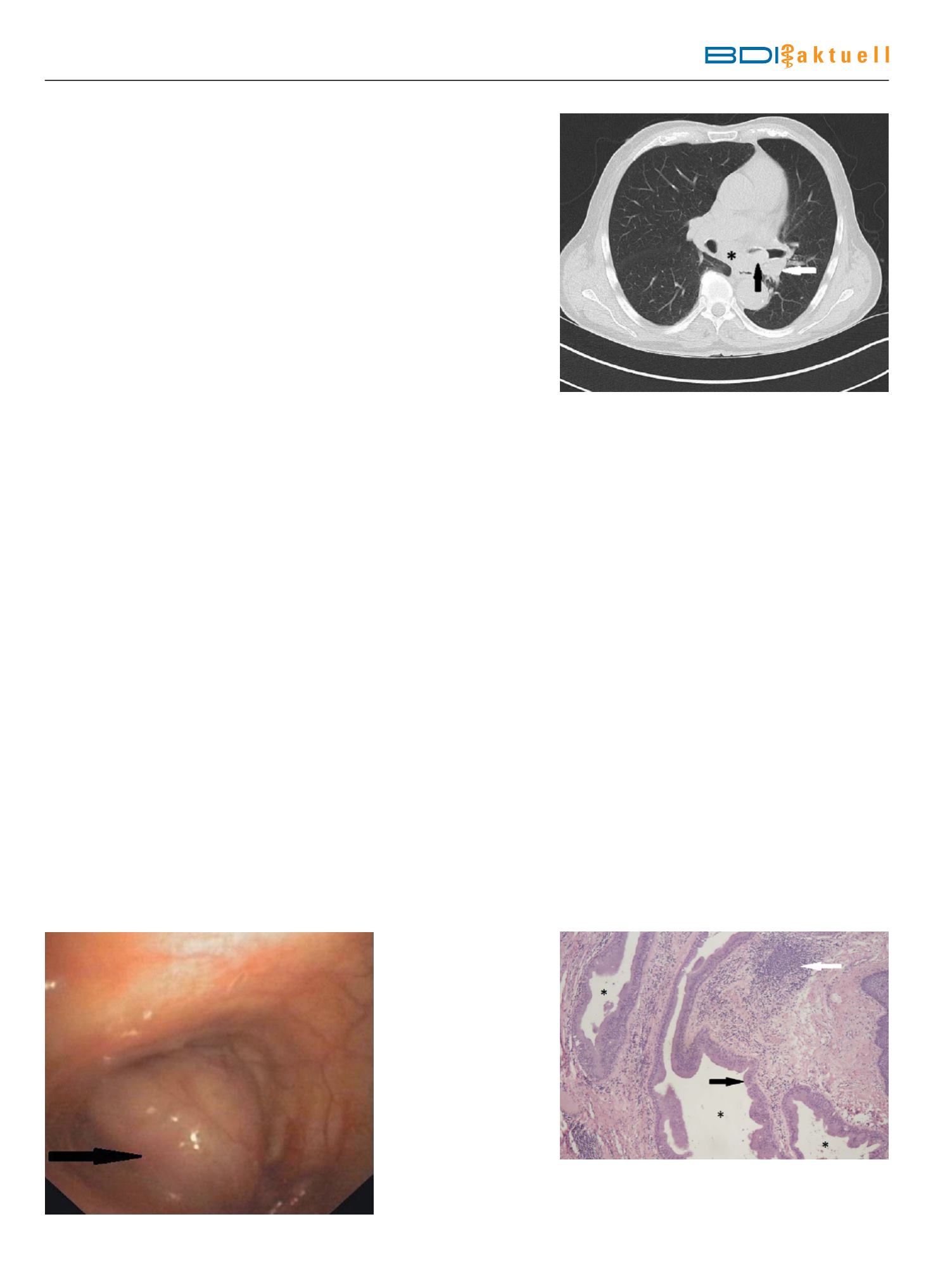

Abb.2

Endoskopischer Blick auf den Tumor (Pfeil) im linken Hauptbronchus.

Abb.3

Histologie des Sialadenoma papilliferum (HE-Färbung, 400 ×) mit typischem bipha-

sischem Aufbau aus onkozytär differenziertem Epithel und reichlich lymphatischem Gewe-

be. Man erkennt 3 zystische Hohlräume (*), deren Lumina von einem mehrreihigen onko-

zytären Epithel mit kräftig eosinophilem Zytoplasma (schwarzer Pfeil) ausgekleidet wer-

den. Das Bindegewebe zwischen den zystischen Formationen enthält ungleichmäßig ver-

streutes lymphatisches Gewebe, rechts oben im Bild mit erkennbarer Ausbildung eines

abortiven Lymphfollikels (weißer Pfeil).